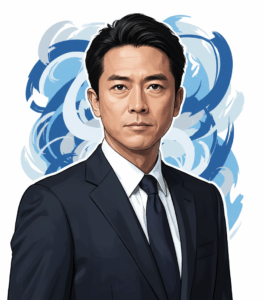

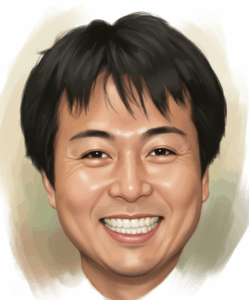

山形2区の鈴木大臣(43歳)が担う農政の世代交代

鈴木憲和さんは、山形2区選出の43歳という年齢での大臣就任は、農政界での世代交代を象徴する出来事です。

地方と中央をつなぐ発信力を持つ人材として、自民党内でもリーダー育成のモデルとなっています。

これまでの政策運営の硬直性を打破する目的からも、その役割は大きいです。

アシスタント

アシスタント43歳という若さでの大臣就任は、農政界における世代交代の象徴的な出来事ですね。

地方と中央をつなぐ発信力を持つ人材として、自民党内でもリーダー育成のモデルになっているのは頼もしいです。

これまでの政策運営の硬直性を打破する役割も期待されており、非常に重要なポジションだと感じます。

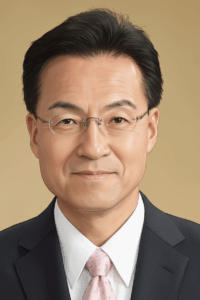

鈴木憲和(すずき のりかず)とは

鈴木憲和さんは、現場に最も近い政策を重視する実践派の若手閣僚であり、43歳という若さで農林水産大臣に就任した点が注目されています。

鈴木憲和のプロフィール情報

- 鈴木憲和(すずき のりかず)

- 生年月日:1982年1月30日(43歳)

- 出身地:東京都(地盤は山形県山形市・南陽市など山形2区

- 所属政党:自由民主党

- 選挙区:衆議院 山形県第2区

- 所属会派:自由民主党・自由国民会議

- 家族構成:妻、子どもあり(詳細非公開)

- 趣味:テニス、スキー、畑仕事、読書、美味しいお米探し

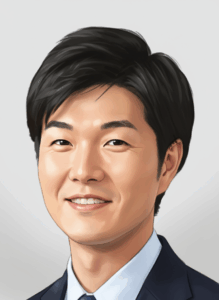

高市内閣で初入閣

鈴木憲和さんは、2025年10月21日の高市内閣発足で、鈴木憲和は初入閣をしました。

農林水産副大臣を経ての昇任は、専門性と実務への理解を重視する内閣改造方針を反映しています。

農水省の制度設計を熟知する経験が、現場中心の政策を推進するための基盤になっています。

このような背景は、行政と農業経営者との距離を縮める意義を持っています。

鈴木さん、農水省での経験を活かしてるんやな。

現場のことよく分かっとるから、農業やってる人らとの距離もぐっと縮まる感じやな。

専門性重視して副大臣から大臣に昇格したのも、さすがって思うわ。

政策も現場中心でやってくれそうやし、期待してるで!

鈴木憲和の学歴

私立開成高校卒業から東京大学法学部へ

鈴木憲和さんは、開成高校を卒業後、東京大学法学部へ進学しました。

憲法、行政法、公共政策を中心に学習し、公共と民のバランス感覚を養いました。

勉学時代から社会制度の実務に興味を抱いていたとされています。

行政の透明性と政策実行力を一体化した制度設計に関心を持ち、長期的には現場に根づく政策を志向するようになりました。

この考え方は現在の農政運営にも通じています。

法学的な構造理解を背景に、制度と現実の間にあるギャップを埋める力が形成されました。

後の農林水産省勤務時代に、その理論が現場理解と結びついたことは特筆すべき点です。

鈴木憲和の経歴

鈴木憲和の官僚キャリアは

2005年に農林水産省に入省し、消費・安全局で法令業務を担当しました。

さらに内閣官房などへの出向も経験しました。

制度構築と現場観察の双方に携わったことで、実情を熟知する土台が築かれました。

2012年に初当選して以来、外務大臣政務官、復興副大臣、農林水産副大臣を歴任してます。

現場対応型の政策提案で知られ、農業所得の安定化や担い手育成に力を入れています。

農林水産省や内閣官房での経験を活かし、鈴木大臣は現場の実情を踏まえた政策運営が強みです。

政治家としても副大臣や政務官を歴任し、農業所得の安定化や担い手育成に力を入れているのは非常に頼もしいですね。

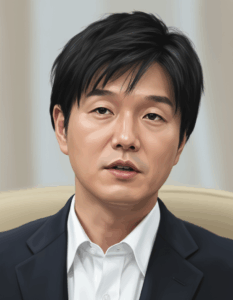

農林水産大臣としての政策方針

大臣就任後は「コメ需給の安定化」と「輸出促進」を重視してます。

作りすぎ防止と地域ごとの最適化による価格安定を図っています。

担い手育成と農業所得の最大化を柱とする政策転換が進行中です。

前任の小泉進次郎氏からの継承と差異

小泉進次郎氏の「循環型農政」を継承しつつ、鈴木憲和は自ら現場へ足を運ぶ頻度を増やし、即断即決の対応を重視しています。

デジタル情報を活用した政策実装の透明化が特徴です。

まとめ

鈴木憲和は「稼げる農業」を掲げ、短期的には経営安定化を、中期的には人材育成を目標に据えています。

学歴に裏打ちされた分析力と、山形を基盤にした現場主義の実行力が日本農政の再構築の鍵となります。

政策実行のスピード感と、現場との共創姿勢が農業への信頼を高めると考えられます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント