積丹町で起きたクマ駆除トラブルとは

問題発生の背景と時系列まとめ

積丹町で発生したクマ駆除トラブルは行政の危機管理不足と地域信頼の崩壊が重なった結果であり、単なる言葉の行き違いでは済まされない深刻な問題です。

2025年9月27日、積丹町議会副議長である海田一時副議長の自宅裏に、体重約284キロの大型クマが出没しました。

駆除のために猟友会が出動しましたが、現場で海田一時副議長がハンターに対して「やめさせてやる」などと発言したとされ、猟友会の反発を招きました。

翌日には正式に出動拒否が通達され、1か月以上にわたって町内でクマが出没しても対応できない状態となりました。

この事態は町の説明不足や情報共有の遅れも指摘され、行政全体への不信感が強まっています。

「猟友会出動拒否」に至る経緯と現状

直接的な原因は海田一時副議長の発言が「辞めさせてやる」と受け取られたことです。

副議長本人は発言自体を否定し、「自分には非がない」と主張していますが、現場関係者の証言とは食い違っています。

結果として猟友会の精神的負担が大きくなり、安全上の理由から出動の再開には慎重姿勢を崩していません。

町との再開協議は難航しており、長期的な信頼再構築が求められています。

クマ出没と住民不安、地域への影響

町内では、小学校付近や住宅地でもクマが目撃され、住民の不安が高まっています。

町民からは「警察だけでは危険」「早く駆除してほしい」という声が上がっています。

猟友会が機能しない状況では、安全対策全体が停滞し、地域社会への影響は深刻です。

全国的にもクマ被害が増加している中、積丹町でのトラブルは地方自治体の対応力を問う事例となっています。

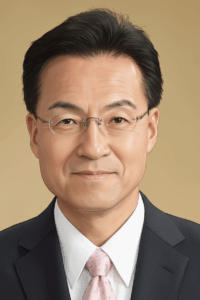

海田一時副議長のプロフィールと経歴

海田一時副議長のプロフィール情報

- 名:海田一時(かいた・かずよし)

- 生年月日:1951年8月10日

- 年齢:74歳(2026年現在)

- 出身地:北海道積丹郡積丹町野塚町

- 居住地:北海道積丹郡積丹町野塚町

- 職業:農業(酪農家)、積丹町議会議員

- 当選回数:5回

- 現職:積丹町議会 副議長

- 所属政党:無所属

- 町の「肉用牛の部」で優勝経験あり

- 2025年9月の選挙で再選し、副議長に就任

海田一時副議長は酪農業に従事しており、地元では長年にわたり地域生産や産業振興に関わってきました。

町議会議員としても実績を積み、2025年9月30日に副議長に就任しました。

真面目で誠実な印象を持たれ、町民の信頼は厚い人物とみられていました。

今回のトラブルがその評価に影響を与えているのは否めませんが、それだけに事態の深刻さが浮き彫りになります。

トラブル現場で交わされた発言とその波紋

海田一時副議長の「自分には非がない」発言とは

海田一時副議長は現場での言動について「自分には非がない」と繰り返しています。

取材に対しても「そんな力はない」「事実ではない」と主張し、責任転嫁の意図はないと釈明しました。

しかし、町民の中には「副議長としての自覚が足りないのでは」との厳しい声も上がっています。

ハンターや猟友会への言動の真相

関係者の証言によれば、現場では緊迫したやり取りがありました。

冷静な説明がないまま感情的な口論になり、誤解が深まった可能性もあります。

こうした状況は、行政と現場の協力関係がどれほど脆いものかを示しています。

議会内外で「パワハラ」や「脅迫」疑惑も浮上していますが、海田一時副議長は一貫して否定しています。

地元紙でも賛否が分かれ、事実確認の難しさが表面化しています。

猟友会が出動を拒否した理由と町の対応

猟友会側の主張と要求事項

猟友会は、精神的ストレスと安全上の懸念を理由に出動を拒否しました。

町側に対して正式な謝罪と今後の改善策を求めています。

行政との信頼関係が再構築されない限り、活動再開は難しいとの見方が強いです。

町は危機対応マニュアルの見直しを進めていますが、住民説明や情報公開の透明性が不足していることが批判の的となっています。

再発防止策と安全確保は最優先の課題です。

同様の問題は全国でも発生しており、専門家は「行政が現場のリスクを理解し、対話を続ける仕組みづくりが不可欠」と指摘しています。

謝罪を拒んだ副議長のスタンスと今後の展望

取材や議会での説明内容

海田一時副議長は取材や議会で「自分は悪くない。猟友会には謝罪しない」と明言しています。

この強硬姿勢には一部で理解の声もありますが、多くの住民は不安を募らせています。

信頼の回復は長期戦になると見られます。

第三者を交えた調整機関の設置や、町民参加の意見交換の場が必要と考えられます。

町民の反応は分かれており、SNS上では「副議長を責めすぎでは」といった意見も見られます。

しかし多数は早期解決と安全確保を求めています。

まとめ

積丹町副議長と猟友会のトラブルは、地域の安全を守る協力体制の脆さを浮き彫りにしました。

再発防止には、町と猟友会の信頼再構築、情報共有の徹底、防災意識の向上が欠かせません。.

「自分には非がない」と主張する側と、現場で負担を感じた猟友会の間をどうつなぐか。

町民が安心して暮らせる環境を取り戻すには、行政の説明責任と住民の理解を両立する新しい枠組みづくりが必要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント