小川晶市長の「辞職」と「失職」は何が違う?

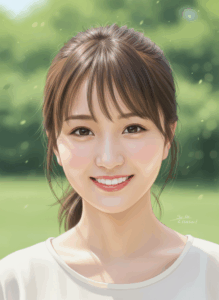

小川晶市長のプロフィール情報

小川晶市長における「辞職」と「失職」の定義とは

「辞職」は小川晶市長本人の意思に基づく退任であり、「失職」は法律上の要件を満たした結果として自動的に職を失う状態だという点です。

小川晶市長が辞職する場合は、市長本人が辞職願を議会に提出し、議会側がこれを受理・同意するという政治的なプロセスが中心になります。

これに対して失職は、不信任決議可決後に議会解散を選ばず期限までに対応しなかった場合や、公職選挙法違反、被選挙権喪失、選挙無効判決など法令上の事由が発生したときに生じるものと整理されています。

典型例としては、学歴詐称や選挙運動上の違反が裁判所や百条委員会の判断で重く評価され、市長が職を追われるようなケースが挙げられます。

不信任決議と失職、議会解散の関係をわかりやすく解説

地方自治法では、首長に対する不信任決議が可決された場合、首長は10日以内に議会を解散するか、自ら辞職するかを選択できる仕組みになっています。

この期間内に議会解散も辞職もしない場合、法律上の効果として首長は失職することになり、公選職としての地位を失うことになります。

議会解散を選択した場合も安心とは言えず、その後の出直し市議選の結果や、再度の不信任決議などの展開によっては、結局失職につながるリスクを抱えることになります。

前橋市のケースでは、不信任決議案が提出される前に小川晶市長さんが退職願を出したため、実際には議会解散や法的な意味での失職という局面に至る前に幕引きが図られた形になります。

失職してもうたら退職金も出ぇへんから、このタイミングで辞職なんや。

退職金や任期途中辞職の扱いなど、制度面で押さえておきたいポイント

任期途中の辞職であってもには原則として退職金が支給される点です。

前橋市のケースでは、市長給与は年間約1912万円とされ、その中に退職手当約2700万円が含まれると報じられており、不祥事による辞任で多額の退職金が支払われることへの市民感情の反発が強まっています。

一方、「失職」の場合は事情が異なり、不信任決議や刑事告発、百条委員会の結論などに基づく場合には退職金の支給が見送られたり、凍結されたりする事例も報じられています。

静岡県伊東市の前市長のように、学歴詐称と虚偽証言などの問題で不信任可決と失職に至ったケースでは、退職金が支払われていないという報道もあり、「辞職」と「失職」で実務的な扱いに大きな差が出る現実が見えてきます。

また、任期途中で辞職しても、法的には出直し選に再び立候補することが可能であり、小川晶市長さんも「辞職か失職になれば出直し選に出馬する意向」をラジオ番組などで示してきました。

小川晶市長の責任の取り方と再チャレンジの是非という二つのテーマが常にセットになっており、有権者がどこまで再登場を受け入れるかが今後の焦点になると感じますね。

小川晶市長辞職を市民はどう見ているか

市民集会や対話集会で出た「辞職を求める声」

市民の声は「辞職やむなし」という意見が圧倒的多数を占めており、その背景には市政への信頼喪失と説明への不満が積み重なっていました。

前橋市内で開かれた市民集会には数百人規模の参加者が集まり、辞職を求める声が相次いだことが報じられています。

市への電話も1万件を超え、そのうち約7割が批判的意見で、「市のイメージが悪化する」「孫に説明できない」といった率直な怒りや困惑が寄せられていました。

対話集会やラジオ局主催の説明イベントでは、「男女関係そのものよりも、市長としての判断の遅さや危機管理の甘さが問題だ」という冷静な指摘も少なくありませんでした。

「辞職やむなし」という世論の流れは厳しいものですが、それだけ市民が前橋市政に真剣に向き合っているとも言えます。

今後、新しい市長や議会がこの強いメッセージをどう受け止め、信頼回復の具体策につなげていくのかが最大のポイントになりそうですね。

辞職後の行方は

小川晶市長本人が示している「出直し市長選」出馬の意向と発言内容

小川晶市長さんは辞職後の「出直し市長選」に再び立候補する可能性を自ら示しており、完全な引退ではなく「有権者に信を問う」という選択肢を残しています。

仮に出直し選に出馬した場合、小川晶市長さんは実績と反省の両方を前面に出す必要があり、「辞職という形でけじめをつけたうえで、再び信を問う」という構図をどう市民に受け止めてもらうかが大きな課題になります。

対立候補との論戦や、市民討論会のあり方も、全国的な注目を集めることになりそうです。

前橋市のケースでは、小川晶市長さんの行為自体の是非に加えて、説明の過程や市政混乱の大きさが争点になっており、他都市の出直し選以上にシビアな審判が下される可能性もあります。

地方政治の現場で「失敗からの復帰」はどこまで許されるのかという問いが、有権者一人ひとりに突きつけられているように感じます。

まとめ

小川晶市長さんのケースをまとめると、「辞職」と「失職」の制度上の違い、市民感情、そして今後の出直し選という三つのポイントに集約されます。

まず制度面では、「辞職」は小川晶市長さん自身の意思で職を退く手続きであり、「失職」は不信任決議への不対応や法令違反など、一定の条件を満たした結果として自動的に職を失う状態です。

任期途中の辞職でも原則として退職金が支給される一方、不信任可決や重大な不祥事を伴う失職では退職金が支給されない、または凍結・見直しの対象になる事例もあり、「辞め方」によって実務的な扱いが大きく変わります。

次に、市民の受け止めとしては、市民集会に数百人が集まり、市役所への電話が1万件を超える規模で「辞職やむなし」という声が広がった背景に、市政への信頼喪失と説明の遅れへの強い不満がありました。

「市のイメージが悪化する」「孫に説明できない」といった率直な声や、「男女関係より危機管理の甘さが問題」という冷静な指摘は、市民が感情だけでなく、首長の資質とガバナンスの観点から今回の問題を見ていることを示しています。

そして今後については、小川晶市長さんが「辞職か失職になれば出直し市長選に出馬する意向」を示している点が大きな論点です。

辞職という形で一度けじめをつけたうえで再び信を問うのか、それを有権者がどこまで受け入れるのかという「責任の取り方」と「再チャレンジ」の是非が、前橋市だけでなく全国的な関心事になっています。

全体として、小川晶市長さんの一連の動きは、「首長はどのように辞め、どのように説明し、再び政治の場に立てるのか」という、日本の地方政治にとって非常に重い問いを投げかける事例だと言えます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント