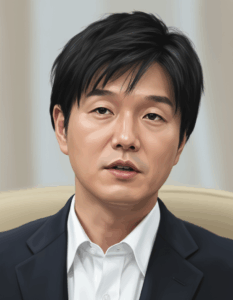

鈴木憲和の米政策の転換とは?

鈴木憲和さんには、「需要に応じた生産」という理念があります。

これまでの「増産優先」から脱却し、米価と需給のバランスを重視する方向に舵を切りました。

背景には、過剰生産による価格下落と農家経営の圧迫がありました。

かつての米政策は市場拡大を狙い、増産によって経済を刺激する考え方でした。

しかし、消費量減少と需給ギャップが生じ、結果として価格変動が激しくなりました。

鈴木憲和さんはその課題に真正面から向き合い、政策の再構築に着手しました。

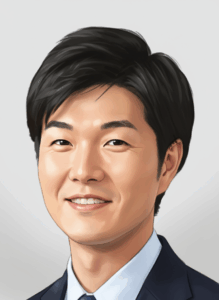

小泉進次郎前農水相との政策比較

| 差異点 | 小泉進次郎(前) | 鈴木憲和(現) |

|---|---|---|

| 基本方針 | 増産で市場対応 | 需要に応じた生産 |

| 米価コントロール | 政府備蓄米放出で価格管理 | 市場決定を重視 |

| 生産者重視 | 価格安定策優先 | 経営安定と現場重視 |

小泉進次郎前農水相が政府備蓄米放出を通じて価格安定を狙ったのに対し、鈴木憲和さんは市場原理に基づく調整を重視しています。

前者が短期的な安定を志向したのに対し、後者は中長期的な持続可能性を追求する姿勢が特徴です。

この違いは、経営者視点の有無とも言えるでしょう。

需要を超える供給が続けば、米価下落によって農家の経営は厳しくなります。

鈴木憲和さんはこの現実を踏まえ、「作れば売れる」時代から「市場と歩む農業」への転換が不可欠だと判断しました。

小泉さんが今の安定を大事にしてるのに対して、鈴木さんは先の未来を見据えていう感じやな。

経営者目線で考えてるところが現実的で、ほんまに地に足ついた考え方やと思うわ。

最新の米価情勢と「おこめ券」物価高対策

2025年の米価は上昇傾向にあり、家計への影響が注目されています。政府は物価高対策として「おこめ券」配布を検討中です。

米価高騰の現状と家計への影響

最近の高騰により家庭での食費負担が増加しています。

特に単身世帯や子育て世帯では、毎日の食卓を直撃しており、支援策の早期実施が求められます。

政府は「おこめ券」の導入を通じて、直接的な購買支援を行う方針を示しています。

現金給付と異なり、用途を絞ることで物価を刺激せず支援効果を高める点が特徴です。

民間流通業者が配送網や倉庫管理を効率化することで、流通コストを抑えられる可能性があります。

政策に対する世論の反応

世論やメディアでは、増産から減産への転換をめぐってさまざまな意見が飛び交っています。

肯定的な意見としては、価格の安定と環境負荷低減を評価する声があります。

一方で、減産による地域経済への波及を懸念する指摘もあります。

専門家の多くは、政策の一貫性と透明性を評価しており、鈴木憲和さんの長期的視点に期待を寄せています。

鈴木憲和さんの新たな農政運営は、単なる経済政策にとどまらず、地域社会と食文化の再生につながる可能性を秘めています。

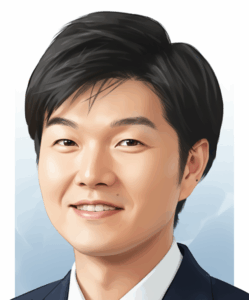

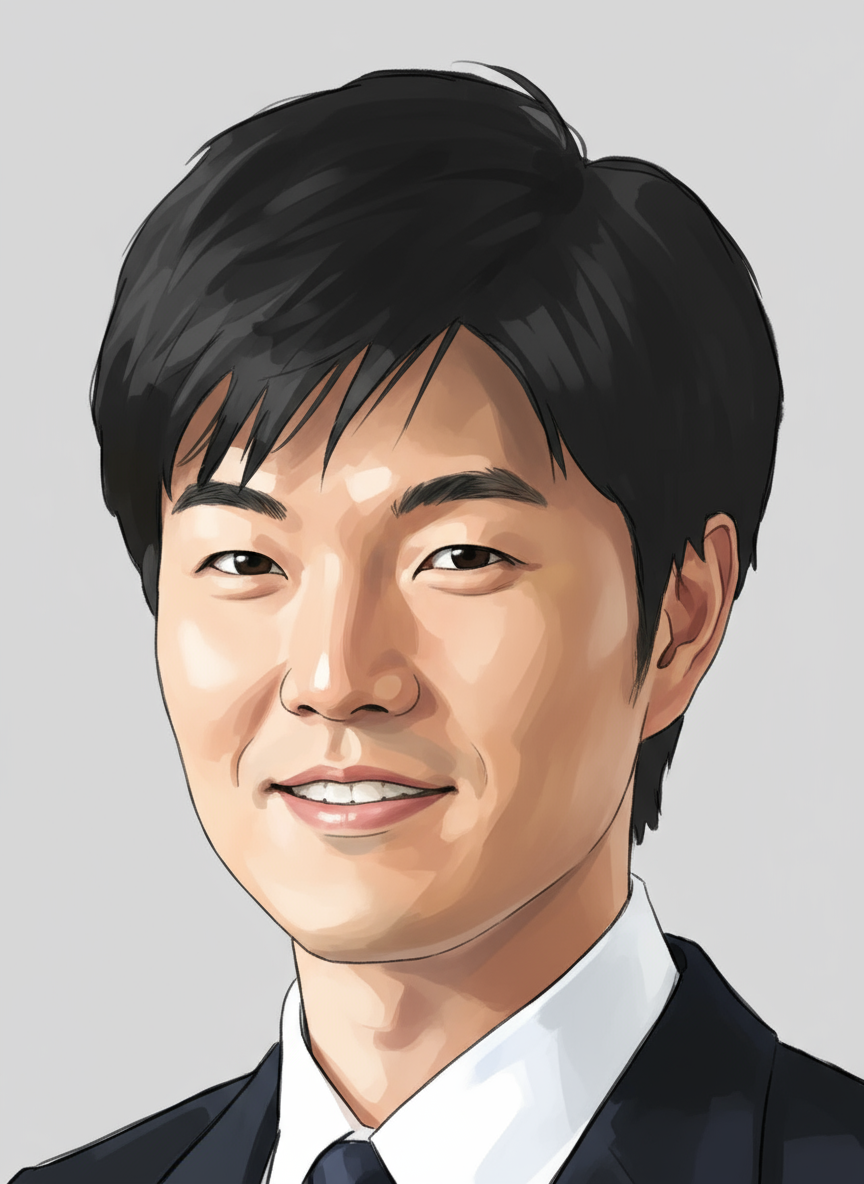

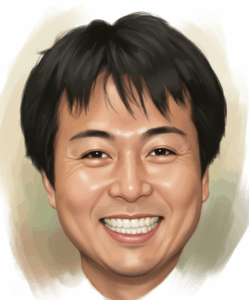

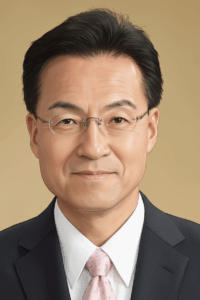

鈴木憲和(すずき のりかず)とは?

鈴木憲和のプロフィール情報

- 鈴木憲和(すずき のりかず)

- 生年月日:1982年1月30日(43歳)

- 出身地:東京都(地盤は山形県山形市・南陽市など山形2区

- 所属政党:自由民主党

- 選挙区:衆議院 山形県第2区

- 所属会派:自由民主党・自由国民会議

- 家族構成:妻、子どもあり(詳細非公開)

- 趣味:テニス、スキー、畑仕事、読書、美味しいお米探し

まとめ

鈴木憲和農林水産大臣の米政策転換は、「需要に応じた生産」という理念を軸に、従来の増産重視から米価と需給バランスを意識する現実的な路線へと舵を切るものです。

背景には、過剰生産が米価の下落と農家の経営圧迫につながり、消費減少や需給ギャップによる価格変動も顕著になったことがあります。

鈴木氏は「作れば売れる」という従来の考え方を見直し、市場の需要に合わせた調整を重視してます。

小泉進次郎前農水相が備蓄米放出で短期的な価格安定を狙ったのに対し、鈴木氏は市場原理と持続可能性、長期的視点で新たな政策運営を展開しています。

また、米価高騰への対策として「おこめ券」配布など消費者支援策にも取り組み、民間流通業者の効率化によるコスト圧縮にも期待を寄せています。

世論やメディアでは新政策の評価と課題が議論されつつ、地域社会や食文化の再生につながる意欲的な取り組みとして注目されています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント