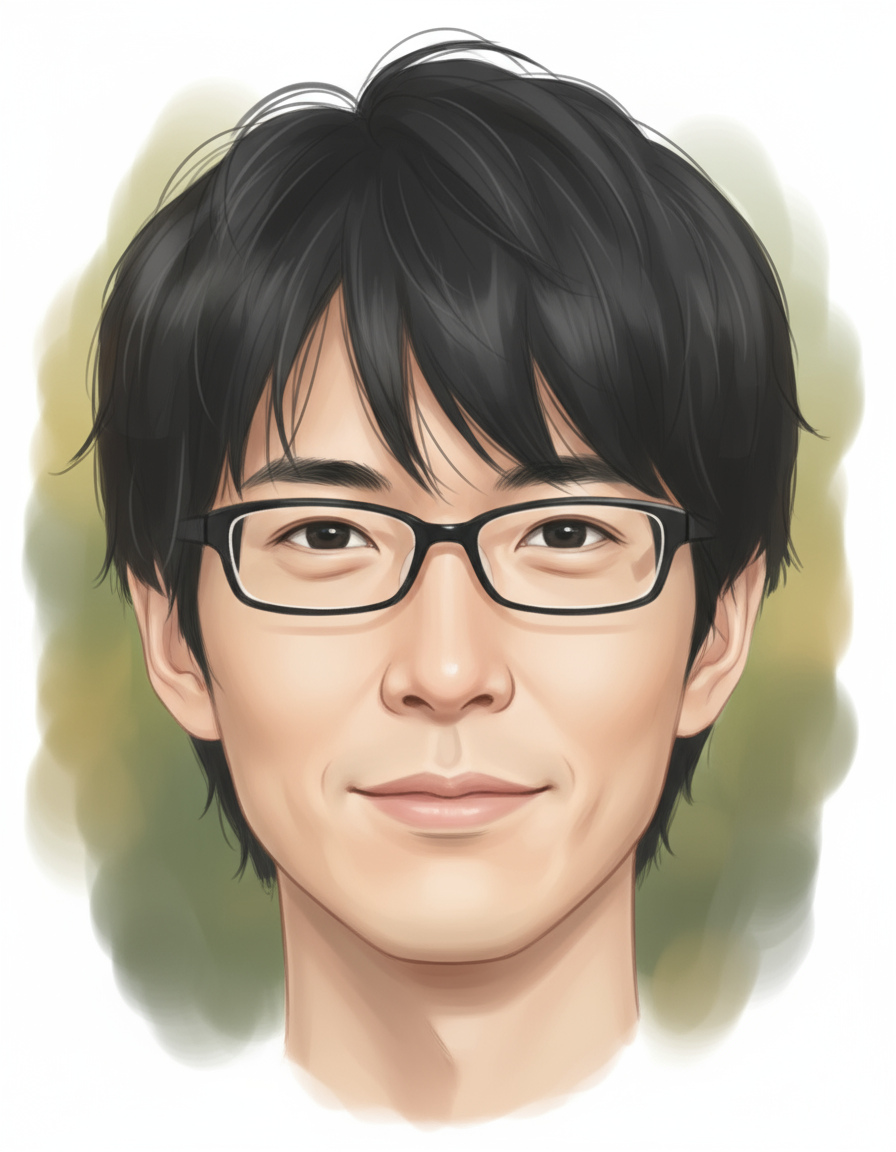

鈴木俊貴はどんな人?

鈴木俊貴さんは、「動物にもことばがある」と証明した研究者として、世界的に注目されています。

鈴木俊貴(すずき としたか)のプロフィール情報

- 鈴木俊貴(すずき としたか)

- 1983年10月生まれ(42歳:2025年現在)

- 東京都出身

- 東邦大学理学部生物学科卒業

- 立教大学大学院理学研究科博士後期課程修了(博士:理学)

- 専門は動物言語学・鳥類行動研究(特にシジュウカラの言語解明)

鈴木俊貴のこれまでの主な肩書・受賞歴

鈴木俊貴さんは、東京大学先端科学技術研究センター准教授として活動し、日本生態学会宮地賞、文部科学大臣表彰若手科学者賞、World OMOSIROI Awardなど数々の栄誉に輝いています。

これらの受賞は、日本から世界に向けて発信された新しい科学的視点の証といえます。

引用元:Instagram

鈴木俊貴の学歴

鈴木俊貴の桐朋高校・東邦大学での学生時代

鈴木俊貴さんは、桐朋高校を卒業後、東邦大学理学部に進学しました。

東邦大学での在学中、野鳥の観察に没頭し、軽井沢でのフィールドワークを通じてシジュウカラの鳴き声研究に出会いました。

学部時代から既に独自の観察眼を持って行動していた点が印象的です。

鈴木俊貴の立教大学大学院から動物学の道へ

鈴木俊貴さんは、東邦大学大学院を経て、立教大学大学院理学研究科博士課程へ進学しました。

ここで動物行動の細部に踏み込み、観察と実験を融合させた研究スタイルを確立しました。

この頃に、行動生態学だけではなく「言語」という新しい切り口を生物研究に導入した点が画期的と言えます。

鈴木俊貴のその後の研究キャリア

鈴木俊貴さんは立教大学大学院理学研究科博士課程修了後、日本学術振興会特別研究員SPD、京都大学生態学研究センター研究員、東京大学助教、京都大学白眉センター特定助教などを経て、2023年から東京大学先端科学技術研究センター准教授を務めています。

多様な研究機関での経験が、幅広い学際的視点を生んでいます。

学部時代から大学院、そして現在に至るまでの成長過程が自然につながっており、特に「言語」を動物研究に取り入れた点が新鮮で印象的です。

鈴木俊貴のシジュウカラ研究との出会いと功績

引用元:Instagram

軽井沢での鳴き声観察がきっかけ

軽井沢の森でシジュウカラの行動を観察したことがすべての始まりでした。

鳥たちの鳴き声には秩序があると気づき、その「音の組み合わせ」に特定の意味があることを実験的に証明しました。

まさにここから動物言語学の礎が築かれました。

鈴木俊貴さんは、鳴き声の「語順」と「意味」が対応して行動を変化させることを論文で示しました。

この成果は国際誌「Animal Behaviour」などで発表され、世界中の研究者に衝撃を与えました。

2023年には東京大学において「動物言語学分野」を開設し、世界初の研究室を設立しました。

動物が持つ言語能力の可能性を探る活動は、人類中心の価値観を見直す重要なきっかけを提供しています。

鈴木俊貴の現在の活動

東京大学先端科学技術研究センターでの役職

鈴木俊貴さんは、東京大学で准教授として、鳥類の音声コミュニケーションを通して「言語の進化メカニズム」を探る研究を主導しています。

フィールドワークから解析まで一貫して手掛け、動物と言葉の境界を再定義する試みを続けています。

「僕には鳥の言葉がわかる」の出版をきっかけに、多くのメディアで紹介されました。

テレビ番組や講演で語られる鈴木俊貴さんの言葉には、科学への情熱と人間味が感じられます。

研究を一般の人にも開く姿勢が、多くのファンを惹きつけています。

まとめ

シジュウカラの研究は、人間中心的な視点を超えた新しい生命観を社会にもたらしています。

言葉の起源を探るこの試みが、今後の教育や倫理観にも影響を与えると期待されます。

鈴木俊貴さんは、動物たちの「声に耳を傾ける」ことを通して、新たな学問的挑戦を続けています。

今後も自然と人間の間にあることばの橋を探り続ける姿勢が、多くの人の心を動かし続けるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント